Радио Свобода продолжает цикл "Развилки" – серию публикаций о переломных моментах истории, когда она могла пойти совсем другим путем. Какими были исторические альтернативы и почему они остались нереализованными?

Здесь вы можете найти ссылки на предыдущие серии цикла.

Царь Петр в погоне за золотом Хивы

Петру I до всего было дело. Еще не закончив Северную войну со Швецией, русский царь уже обдумывал персидский поход, чтобы захватить каспийское побережье и найти от Каспия подходящий путь в богатейшую Индию. Но кроме похода на Каспийское море самодержец решил использовать и иной путь в Индостан – через Центральную Азию, плохо знакомую исследователям. Без особой огласки была снаряжена разведывательная экспедиция. Начальствовать ею назначен был потомок кабардинских князей Александр Бекович-Черкасский. Капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка был научен в Европе мореплаванию и картографическим съемкам, составленную им карту Каспийского моря он лично вручил Петру I.

Царя привлекли слухи о том, что на территории Хивинского ханства в старом русле реки Амударьи находятся богатые месторождения рассыпного золота, которым можно пополнить оскудевшую за время войны русскую казну. Хотел он проверить рассказ знатного туркмена Ходжи Нефеса, что якобы там имеются богатые золотые пески, и хивинцы, дабы скрыть это, с помощью специальной дамбы отвели течение реки в Аральское море. Полагалось, что реку можно будет направить в старое русло и потом получить доступ к россыпям золота.

Первое решение о посылке экспедиции Бековича-Черкасского датируется июнем 1714 года, когда князь находился на Каспии. В 1716 году задание конкретизируется. 14 февраля Петр I вручил князю лично им написанную инструкцию: "Исследовать прежнее течение Амударьи и, если возможно, опять обратить ее в старое русло; Склонить хивинского хана в подданство; На пути к Хиве и особенно при устье Амударьи устроить, где нужно, крепости; Утвердившись там, вступить в сношения с бухарским ханом, склоняя и его к подданству; Отправить из Хивы, под видом купца, поручика Кожина в Индостан для проложения торгового пути, а другого искусного офицера в Эркет для разыскания золотых руд".

Склонить хивинского хана в подданство; На пути к Хиве и особенно при устье Амударьи устроить, где нужно, крепости

Сначала в поход были челнами из Астрахани отправлены три пехотных полка: Пензенский, Крутоярский и Риддеров. Эти полки были оставлены гарнизонами в построенных ими на каспийском побережье Тюк-Караганской, Александровской и Красноводской крепостях. Уже через полгода в крепости Тюк-Караган Бекович нашел 700 больных и 120 умерших солдат, не выдержавших тяжелого климата. Непосредственно к Хиве Бекович пошел с отрядом, в который входили две пехотные роты с артиллерией, драгунский эскадрон майора голштинца Франкенберга в количестве более 500 сабель, набранный из числа пленных шведов и саксонцев, 500 гребенских казаков атамана Басманова, 500 ногайцев. В Гурьеве к отряду присоединилось 1500 яицких казаков во главе с атаманами Иваном Котельниковым, Зиновием Михайловым и Никитой Бородиным.

Также в составе экспедиции находился и купеческий караван – до 200 человек. Экспедиционная армия Бековича состояла из 727 пехотинцев, 617 кавалеристов, 2000 казаков, 26 артиллеристов при 22 орудиях и 232 человек из морской команды. Всего военный историк Михаил Терентьев насчитал 6655 человек. Запасов было взято на год.

Выйдя не раньше середины апреля 1717 года из Астрахани, Бекович пошел к Гурьеву. В июне отряд выступил из Гурьева к Хиве. Путь от Гурьева до реки Эмбы отряд преодолел за 10 дней. В походе через безлюдные степи отряд питался кашей и казенными сухарями, офицеры охотились на сайгаков. В качестве вьючных животных наряду с лошадьми использовались сотни верблюдов.

Петр следил за ходом экспедиции. На Эмбе Бековича догнало повеление царя отправить в Индию через Персию надежного человека, "знакомого с туземным языком, для разведок о способах торговли и добывания золота". Бекович отправил мурзу майора Тевкелева, но он был арестован в Астрабаде и освобожден позже благодаря заступничеству русского посла в Персии Артемия Волынского. Потом петровский мурза прославился подавлением "огнем и мечом" башкирских восстаний.

Далее Бекович продолжал свое путешествие около месяца. До Хивы было около 500 верст. Отряд прошел пустыней, миновал горы Устюрт и вышел 15 августа к реке Амударье. До Хивы оставалось не более 120 верст, когда у урочища Карагач, где войска Бековича расположилось на отдых, укрепив свой лагерь на случай неожиданного нападения, их встретил хивинский Шергази-хан со своим двадцатитысячным войском, обстреливавшим отряд Бековича из луков и пищалей. Казаки и солдаты оборонялись в окопах. Они использовали пушки и смогли отбить все атаки противника, понеся небольшие потери. Соотношение было таким: несколько десятков убитых и раненых в отряде и около тысячи убитых и раненых хивинцев.

После трех дней боя стало ясно, что хивинская кавалерия не сможет остановить приближение армии Бековича к столице ханства. На четвертый день начались переговоры, посланцы Бековича заверяли, что их поход носит исключительно миролюбивый характер. Когда сам хан прибыл приветствовать царского посла, князь уверовал в его искренность. Шергази-хан вступил в мирные переговоры и поклялся на Коране, что не будет воевать против русских и будет лоялен "белому царю". Подобные заверения были даны и его свитой. Бекович-Черкасский поверил хивинцам. Он в сопровождении 700 драгун и казаков отправился в лагерь хана, передал ему подарки от царя и продолжал свой путь к Хиве с незначительной охраной. Войско под командованием майора Франкенберга следовало за ним на расстоянии около двух верст.

Шергази-хан стал настаивать, чтобы войско Бековича разделилось на пять отрядов, которые можно будет расквартировать и прокормить в разных городах ханства. Князь согласился, несмотря на отказ выполнить приказ майора Франкенберга, боявшегося нового нападения. Командующий пригрозил подчиненному судом за неподчинение и добился своего. Так войско Бековича-Черкесского попало в ловушку. Когда отряды разошлись, они подверглись нападениям из засад. Командующего экспедицией убили в ханском шатре во время пира. Дальше идут жуткие подробности: Бековичу отрубили голову и насадили на шест, а с тела якобы сняли кожу и сделали чучело, вывесив у въездных ворот в Хиве. Голову Бековича хивинский хан отправил в дар бухарскому хану, но тот тут же вернул ее, боясь мести русских, которой, правда, не последовало.

Из отряда спаслось несколько десятков человек, помилованных ханом по просьбе одного из имамов. Несколько этих участников похода добрались до границ империи в том же году. Гарнизоны крепостей были доставлены в Астрахань. Многие попали в плен и были освобождены только в 1740 году, после взятия Хивы войском персидского шаха.

Как казаки до Индии не дошли

Поход Бековича оказался для России уроком. Оказалось, что ханства Центральной Азии не так-то легко подчинить. Пустыня и изоляция являются для них лучшей защитой. У только что провозглашенной Российской империи имелись более важные приоритеты: Балтика, Приазовье и Причерноморье. И даже Персия казалась Петру I более существенной целью.

В Западной Сибири в результате экспедиций Бухгольца для исследования и возведения опорных пунктов, когда Прииртышье и Алтай оказались во владении России, был основан Омск и заложена Сибирская пограничная линия. В 1718 году был основан Усть-Каменогорск, а в 1720-м – Семипалатинск в районе кочевий джунгаров. Здесь приоритетом на долгие годы стало налаживание отношений с казахскими (тогда они назывались кыргызскими) жузами и противостояние набегам из глубин Азии туркменов и киргизов. Линии укреплений постепенно продвигались в глубь степи, тем не менее в год угонялось в рабство до 200 человек.

В 1718 году Младший жуз при правлении Абулхайр-хана установил дипломатические отношения с Россией, а в 1731 году был взят "под опеку" царицы Анны Иоанновны. В 1732 году, при хане Семеке, российское подданство принял и Средний жуз, чтобы защититься от разбойничьих набегов джунгаров. В 1787 году части казахских родов Младшего жуза, которых теснили хивинцы, было разрешено перейти Урал и кочевать в Заволжье. По указу императора Павла I в 1801 году из 7500 казахских семейств была образована вассальная Букеевская (Внутренняя) Орда во главе с султаном Букеем.

В 1818 году несколько родов Старшего жуза объявили о вступлении под покровительство России. В течение следующих 30 лет, где-то под явным давлением, где-то добровольно большинство родов Старшего жуза объявляли о принятии российского подданства.

Следующий после Бековича не менее авантюрный поход в Азию состоялся в 1801 году по воле императора Павла, вздумавшего нанести удар английским владениям в Индии. Очевидно, что император не представлял себе значительности расстояния и возможных затрат, когда решил послать в Индию через Центральную Азию казачьи войска. В январе 1801 года отряд казаков под командованием атамана Платова численностью около 20 тысяч человек с артиллерией выступил с Дона в поход. К марту отряд дошел до верховьев реки Иргиз на границе Саратовской губернии. Здесь казаков нагнало известие о смерти Павла I и приказ вступившего на престол Александра I о немедленном прекращении похода и возвращении на Дон.

В 1822 году император Александр I издал указ о введении в действие разработанного Михаилом Сперанским "Устава о сибирских киргизах", которым ликвидирована ханская власть в казахских жузах, за исключением Букеевской орды. Ханы из феодалов становились чиновниками, с правом получения дворянства за службу. На казахских землях были основаны города Кокчетав (1824), Акмолинск (1830). В 1854 году появилось укрепление Верное, ставшее городом Алматы.

Новые неудачи

С середины XIX века Россия продолжала ставшую привычной приграничную войну, отправляя отряд за отрядом в степь от Оренбурга и со стороны Сибири, продвигаясь вглубь Азии. В этом виделась политика, противостоящая Великобритании и якобы создающая угрозу Индии. Русские генералы для продвижения по службе и получения наград были заинтересованы в гиперболизации пограничных угроз и проведении военных экспедиций в Центральную Азию, чтобы жестче контролировать кочевников.

Позже процесс экспансии объяснял в своей ноте канцлер (глава дипломатического ведомства) Российской империи Александр Горчаков. Мол, отказаться от движения на новые территории значит "обречь свои границы на постоянные неурядицы, делающие невозможным там благосостояние, безопасность и просвещение, или же все более и более продвигаться в глубь диких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости, которым оно подвергается". Горчаков утверждал, что подобным образом расширяют свои владения и другие страны.

Все более и более продвигаться в глубь диких стран

В 1839 году, по официальной версии – для прекращения набегов хивинцев на подвластную России территорию, обеспечения спокойствия и торговли в степных областях и освобождения захваченных русских подданных был организован поход на Хиву сил Отдельного оренбургского корпуса под руководством генерала Василия Перовского. Экспедиция была начата в ноябре. В декабре была отбита атака хивинцев на передовой отряд у Ак-Булака. 30 декабря 1839 года войска генерала Перовского выступили из Эмбинского укрепления. Они вскоре столкнулись 20-градусными морозами и снежными буранами. Колонны верблюдов попали в глубокий снег, не хватало топлива, начались болезни. При подходе к Ак-Булаку в строю оставалось всего 1900 человек, верблюдов было больше 5 тысяч, но из них только половина была пригодна для дальнейшего пути.

Генералу Перовскому хватило разума принять решение об отмене экспедиции. Обратный поход начался 4 февраля 1840 года. Через две недели отряд в бедственном состоянии вернулся к Эмбе, потеряв за эти дни до 1800 верблюдов. На Эмбе была сделана вынужденная трехмесячная остановка для сбора новых верблюдов. Только 20 мая началось движение от Эмбы к Оренбургу, куда отряд вернулся 2 июня, привезя с собой 1200 больных и потеряв умершими свыше тысячи человек. Как видим, тяжелый опыт предыдущих походов не пошел впрок. Это уже был третий провал российской власти на пути по пустыне в азиатские оазисы.

Для дальнейшего укрепления и продвижения границы оренбургский военный губернатор Обручев построил в 1847 году укрепление близ устья Сырдарьи и предложил занять кокандскую крепость Ак-Мечеть, покровительствовавшую вторгавшимся в российские пределы отрядам кочевников и перекрывавшую все пути в Центральную Азию. В 1852 году по инициативе оренбургского губернатора Василия Перовского полковник Иван Бларамберг во главе отряда в 500 человек напал на две кокандские крепости Кумыш-Курган и Чим-Курган и разрушил их. Он штурмовал и Ак-Мечеть, но его атака была отбита.

Через год, в 1853 году, сам губернатор граф Василий Перовский с отрядом в 2170 человек при 12 орудиях двинулся на Ак-Мечеть. Ее обороняли 300 кокандцев при 3 орудиях. 27 июля город был взят штурмом, но крепость дважды пытались отбить в том же 1853 году. 24 августа войсковой старшина Бородин, с 275 казаками при 3 орудиях, разбил несколько тысяч кокандцев, а 14 декабря 1853 года майор Шкуп, с 550 людьми при 4 орудиях, разгромил на левом берегу Сырдарьи уже 13 тысяч кокандцев, имевших 17 медных орудий. Очевидно, что число противостоявших русской армии кокандских ополченцев было в донесении преувеличено.

Еще одной важной датой является сражение за укрепление Верный, в котором отряд полковника Герасима Колпаковского вместе с тысячным казахским ополчением в 1860 году отбил у Узун-Агача наступление до 20 тысяч кокандских бойцов. На южном участке Сибирской линии за рекой Или было создано новое Семиреченское казачье войско, ядром которого стали два полковых округа Сибирского казачьего войска.

"Ташкент взят. Никто не знает, почему и для чего"

Внимание к ранее не входившим в число приоритетных регионам связано с высвободившимися у русских военных ресурсами после окончания в 1859 году Кавказской войны с горцами и капитуляции Шамиля. Были и расчеты политиков в связи с предстоящей крестьянской реформой Александра II увеличить земельный фонд Западной Сибири и Степного края для возможного освоения территории переселенцами, что, правда, началось намного позже. Как бы то ни было, видится стратегическое желание замкнуть цепь крепостей на всем протяжении границы, соединив Сибирскую и Оренбургскую линию через кокандские земли.

Продвижение в глубины Азии было связано с высокой активностью полковника (затем генерала) Михаила Черняева. В 1864 году, выйдя из укрепление Верное, где сформировался Особый Западно-Сибирский отряд, Черняев сначала захватил крепость Аулие-Ата. В сентябре 1864 года он взял штурмом Чимкент, считавшийся неприступным. Войска проникли в крепость по водопроводу, через отверстие в стене крепости, и гарнизон был так удивлен внезапным появлением противника внутри стен города, что не смог оказать организованного сопротивления. Следующей целью Черняева был крупнейший город Кокандского ханства Ташкент, захватить который он рассчитывал так же быстро, но попытка войти в город в октябре 1864 года была отбита, российские войска натолкнулись на сопротивление и должны были отступить. Черняев получил приказ воздержаться от дальнейших действий.

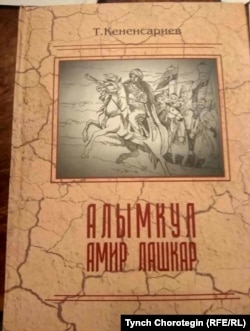

В апреле 1865 года, тем не менее, генерал нарушил приказ и выступил из Чикмента к Ташкенту, хотя численность русских войск не превышала двух тысяч человек при 12 орудиях. Сначала после двухдневного сопротивления было взято кокандское укрепление Ниазбек, контролировавшее водоснабжение Ташкента. 9 (21) мая 1865 года кокандские войска правителя муллы Алимкула атаковали русский лагерь, но были отбиты, среди 300 погибших был и Алимкул, чья гибель дезорганизовала кокандцев. Черняев сначала рассчитывал добиться сдачи Ташкента блокадой, но он опасался наступления бухарских отрядов, которые приглашали в Ташкент осажденные, и решился на штурм.

В ночь на 15 (27) июня 1865 года Черняев внезапной атакой небольшого отряда захватил Камеланские ворота. Русские взяли цитадель и Кашгарские ворота. Их отряды стали входить в Ташкент. В течение двух суток шел бой в городе, в ходе которого русская армия применяла артиллерию и фугасные ракеты, ходила в штыки, взяла штурмом до 40 баррикад и до 10 барбетов и потеряла убитыми 25 солдат и ранеными до 200 человек. Бои на улицах этого крупнейшего тогда в Центральной Азии города продолжались три дня. Крови пролилось немало. Уже 17 (29) июня начались переговоры о сдаче. Появилась депутация от торгового сословия с просьбой прекратить огонь и с заявлением, что город сдается, а если еще не явились с покорностью все аксакалы, то лишь потому, что заняты восстановлением порядка.

Ташкент со стотысячным населением, имевший до 15 тысяч вооруженных людей, окончательно капитулировал 18 (30) июня 1865 года. Остатки кокандских и бухарских отрядов ушли из города. Сыграла свою роль лучшая подготовка и снаряжение русских войск, их мобилизованность. К тому же часть местной знати и жителей были недовольны властью кокандского хана. В Ташкенте существовала прорусская партия, выступавшая за тесные экономические и политические связи с Российской империей.

Глава МВД России Петр Валуев писал в дневнике в июле 1865 года: "Ташкент взят генералом Черняевым. Никто не знает, почему и для чего… Министерства финансов и военное недоумевают". Не санкционированная Петербургом, не одобренная МИДом рискованная акция Черняева вызвала кризис в отношениях с Бухарой, требовавшей вывести войска, и протесты Великобритании. В 1866 году Михаил Черняев, неудачно далее воевавший с бухарцами, был снят с должности губернатора Туркестана и отозван в столицу. Но Ташкент остался в руках империи, став столицей завоеванной провинции. 17 (29) августа 1866 года было объявлено о принятии жителей города в русское подданство.

Завоевание Ташкента, с одной стороны, кажется, упрочило позиции России в центре Азии, но с другой – привело к столкновению интересов с Бухарой, чей эмир Музаффар вторгся в Коканд, восстановил на его троне свергнутого Алымкулом Худояра и начал готовиться к войне против России. 8 (20) мая 1866 года под Ирджаром произошло первое крупное столкновение русских с бухарцами. Сражение было выиграно русскими войсками во главе с генералом Дмитрием Романовским, открыв войску дорогу на Ходжент и Джизак. Ходжент был взят в мае, а Джизак в октябре 1866 года. Бухарцы отступили к Самарканду. Эмир по требованию улемов объявил России газават – священную войну против неверных.

Покорение Коканда и Бухары

В 1867 году был создано Туркестанское генерал-губернаторство во главе с генерал-адъютантом инженером Константином фон Кауфманом. Потерявший надежду на помощь Бухары кокандский хан Худояр подписал предложенный Кауфманом торговый договор. Русские в Кокандском ханстве и кокандцы в российских владениях приобретали право свободного пребывания и проезда, устройства караван-сараев, а пошлины устанавливалась в размере не более 2,5% стоимости товара. Потери территорий заставили хана поднимать налоги. Против правителя, ставшего вассалом царя, в 1875 году выступили оба сына хана, местные феодалы и духовенство. Вместе с лояльными войсками и русским посольством Худояр-хан отступил в Ходжент, но по дороге его армия распалась. 8 (20) августа года восставшие, которых возглавил сын хана Насир уд-Дин, пытались атаковать Ходжент, но были отбиты благодаря преимуществу противника в артиллерии. Наср ад-Дин объявил о денонсации договора с русскими о протекторате, заключенного отцом, и о восстановлении своей власти на всех землях, переданных Худояр-ханом России.

Фон Кауфман подтянул русские войска к Ходженту и в сражении у крепости Махрам 22 августа (3 сентября) 1875 года силы империи разгромили подошедшую армию военачальника Автобачи. Насир уд-Дин, чьи союзники от него отвернулись, выехал навстречу Кауфману просить мира. В это время отряд генерала Михаила Скобелева снова победил отступившие войска Автобачи и взял город Ош.

23 сентября (5 октября) 1875 генерал Кауфман подписал с Насир уд-Дином мирный договор. Коканд отказывался от независимых международных сношений и передавал земли на правом берегу Сырдарьи и Нарына непосредственно Российской империи. Наманганское бекство было включено в состав Туркестана. Насир уд-Дин обязался выплатить контрибуцию в размере 2 миллионов рублей. Русские заняли Наманган, что вызвало недовольство населения.

Когда из городов ханства вышли русские войска, в Коканде начался новый мятеж. С помощью сторонников Абдурахмана-Автобачи жители напали на ханский дворец. Новый хан Насир уд-Дин, подобно своему отцу Худояру, бежал под защиту русских. 10 (22) октября 1875 года он отступил в Ходжент. Кокандцы захватили почти весь Наманган, но русский гарнизон, укрывшись в цитадели, смог отбить штурм. В район Намангана были переброшены свежие русские войска. Скобелев подошел к Намангану для деблокирования отряда, оборонявшегося в крепости. Мощным артиллерийским огнем русские войска стали разрушать занятую кокандцами часть города и сняли осаду с цитадели. Кокандцы потеряли убитыми до 4 тысяч человек, но это лишь примерные оценки их потерь.

В январе 1876 года Кауфман в Санкт-Петербурге смог добиться от императора Александра II в обход МИДа (канцлер был против) решения о полной ликвидации независимости Кокандского ханства как якобы "неспособного управляться". Он приказал генералу Скобелеву немедленно начать подготовку к занятию Коканда. Тот три дня штурмовал Андижан. Жертвы были велики, но 10 (22) января 1876 года Андижан был взят, а 24 января (5 февраля) подавленный поражениями Абдуррахман-Автобачи сдался. Он был поселен в Екатеринославле в чине и с пенсией полковника. 8 (20) февраля 1876 года Коканд капитулировал перед Скобелевым, чей отряд прошел за день более 80 километров. Независимость ханства была ликвидирована полностью, его территория включена в состав Туркестанского генерал-губернаторства в качестве Ферганской области. Генерала Скобелева назначили ее губернатором. Он присоединил к области еще и Алайскую долину. Не удержавший власть Насир уд-Дин был выслан "на жительство в пределах империи", как и его отец Худояр, поселенный в Оренбурге. Худояр-хан в 1877 году бежал в Герат, потом посетил Мекку, умер в Афганистане.

За десятилетие завоеваний России отношения с бухарским эмиром только ухудшались. В 1866 году его войска были разбиты под Ирджаром, но эмир уклонился от заключения договора, предложенного генералом Кауфманом. Бухарские отряды постоянно делали набеги и даже совершили ночное нападение на русский лагерь в Ключевом под Джизаком. 1 (13) мая 1868 года Кауфман приказал двинуться на Самарканд. В его распоряжении было 16 орудий и 3500 человек. Отряд прошел Зеравшанскую долину. Бухарская армия (около 40 тысяч человек при 150 орудиях) ждала нападающих на Чупанатинских высотах у Самарканда. Современная артиллерия с картечью, новое стрелковое вооружение и военный опыт были на стороне солдат Кауфмана, которые сбили войско бухарцев с высот, захватили два десятка пушек, и, потеряв лишь 40 человек убитыми, вынудили солдат эмира отступить.

На следующий день Самарканд сдался Кауфману. Оставив там гарнизон в семь сотен человек, генерал с главными силами отправился преследовать бухарцев. 1 (12) июня в городе начались волнения, командовавший отрядом в Самарканде майор Штемпель увел свои силы в цитадель и со следующего дня оборонял крепость от восставших, сумев отбить ряд их попыток поджечь ворота цитадели. Через неделю в Самарканд вернулась армия Кауфмана, и осаждавшие вынуждены были рассеяться. Победители пограбили город и сожгли рынок.

Бухарский эмир признал поражение. С Бухарой был в июне 1868 года был подписан мирный договор, Бухарский эмират объявлен находящимся в вассальной зависимости от России. Он должен было уступить России Самаркандское, Катта-Курганское, Пенджекентское и Ургутское бекства, из которых Россией был образован Зеравшанский округ Туркестана. Кроме того, эмир обязался уплатить 500 тысяч рублей военной контрибуции, предоставить русским купцам свободу торговли, защищать их имущество и личную безопасность, взимать пошлину с ввозимых товаров не свыше 2,5% их стоимости и предоставить русским купцам свободный проезд через Бухару. Эмир обязался не принимать российских преступников. В Ташкент назначался постоянный посол эмира, а в Бухарский эмират – русский дипломатический агент.

Формально сохранив независимость Бухары, эмир Музаффар до своей кончины в 1885 году вел лояльную России политику. За это он пользовался поддержкой колониальных властей, в том числе военной, использованной им для подавления восстаний мятежных узбекских беков в Бухарском эмирате в 1870-е годы.

Благодаря нашему содействию и покровительству, и без того алчные аппетиты туземных властей вышли за всякие пределы

Результаты вассалитета Бухары поразили посетившего ее в 1898 году генерала Михаила Грулева: "Много лет прошло после заключения с Бухарой «договора о дружбе» в 1876 г., поставившего эту страну под протекторат России. Благодаря нашему содействию и покровительству, и без того алчные аппетиты туземных властей вышли за всякие пределы; бедное замученное вековым деспотизмом население должно теперь платить вдвое, туземные власти так и говорят, что они должны брать двойную порцию – для себя и для своих покровителей, русских. В былое время в Бухаре постоянно, чуть ли не ежегодно, вспыхивали мятежи во время сбора податей, и это обстоятельство служило для хищников хоть какой-нибудь уздой. Теперь и этого нет: туземные власти опираются на престиж России, а присутствие наших батальонов в Чарджуе, Керках и Термезе сдерживает всякие порывы населения. … Вся податная система, как в былое время, так и теперь, базируется на первобытных началах, дающих широкий простор злоупотреблениям: центральные власти назначают беку сколько он должен внести в казну, а там – дери с живого и мертвого, сколько сумеешь".

Сдавшаяся Хива и упорные текинцы

Дошла российская экспансия и до Хивинского ханства, до которого пытались добраться Бекович и Перовский. Ханство ко второй трети XIX века потеряло внутреннюю устойчивость и влияние на многие туркменские роды. В 1869 году на берегу Каспия был основан Красноводск. В 1872 году разведывательный отряд полковника Маркозова до Хивы не дошел: был разбит хивинцами.

Генерал фон Кауфман решил, что в 1873 году пришло время всерьез подчинить Хивинское ханство. Колонизаторам удалось договоритться между собой: Россия признавала британской сферой влияния Афганистан в обмен на признание за Россией прав на Хиву, если она не будет ее аннексировать, а сделает протекторатом. В свою очередь, Великобритания установит свой протекторат над Афганистаном. "Общественность" России не была против: и правые, и левые выступали за экспансию России в Центральной Азии. Критичны были лишь бюрократы и дипломаты, видевшие реальную цену походов для бюджета страны.

Было сформировано четыре отряда (туркестанский, красноводский, мангышлакский и оренбургский) общей численностью около 13 тысяч человек с обозами в 4600 лошадей и 20 тысяч верблюдов. Они выступили в конце февраля и начале марта 1873 года тремя колоннами, из Джизака, Казалинска и с берегов Каспийского моря. Преодолев безводные пустыни, соединившиеся отряды подошли к Хиве в конце мая. 20 и 21 мая хивинцы попытались преградить путь русским отрядам сначала у Ходжейли, затем у Мангыта. Выдержав атаки туркмен, русские разбили хивинцев и взяли Мангыт, который был сожжен. Потери хивинцев в двухдневном бою составили до 3000 убитыми.

28 мая 1873 года часть войск оренбургско-мангышлакского отряда, под начальством генерала Веревкина, с севера подошла к городу Хиве, а его две батареи открыли огонь по городу. Хивинский правитель Саид Мухаммед Рахим-хан готов был сдать город, видя явное преимущество противника. Он начал переговоры с двигавшимся с юга Кауфманом. Пока шли переговоры и уже были открыты одни ворота для входа войск Кауфмана, в результате недоразумения силы Веревкина брали другие ворота штурмом.

Михаил Скобелев с двумя ротами штурмовал Шахабатские ворота, первым ворвался внутрь крепости и, хотя был атакован неприятелем, но удержал за собой ворота и вал. Штурм был прекращен по приказу генерала Кауфмана, который в это время мирно вступал в Хиву.

Саид Мухаммед Рахим II бежал в пустыню к йомудам — одному из туркменских племен, союзных хивинскому хану, но вскоре вернулся и был сохранен у власти как вассал России. За ним было оставлено право управления страной. При нем образован особый совет, на который возложено обеспечение продовольствием российских войск и освобождение тысяч рабов. Мангышлак, Туркмению и правобережье Амударьи русская власть потребовала себе. Но это не было завершением завоеваний. Часть туркменских родов не подчинялась хивинскому хану. Кауфман в бою у села Чандыр сломил их сопротивление.

В Хиве 12 (24) августа 1873 года были подписаны условия мира с ханом, признавшим себя "покорным слугой императора" и обязавшимся прекратить набеги в казахских с тепях. Хан был обязан уплатить контрибуцию в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей в рассрочку на 20 лет. Была прекращена торговля невольниками и освобождены пленные. Не обошлось без аннексии: часть земель Туркмении была урезанным в границах ханством передана России. Из них был образован в 1874 году Закаспийский отдел.

Российских военных беспокоила возможность иностранного влияния на остававшееся вне контроля Хивы населения Туркмении. В первую очередь речь шла о примерно 100 тысячах текинцев, жителей оазиса Ахал-Теке. Планировался захват и подчинение империи как бы "ничейной" области на юге Закаспия и укрепление южного фланга, от Красноводска до Мерва. Весной 1879 года был организован поход 7-тысячного отряда генерала Николая Ломакина с 30 орудиями. Целью была крепость Геок-Тепе. Текинцы возвели ее незадолго до войны. Крепость окружал ров и земляная насыпь, обложенная слоем глины. Высота вала составляла 4 м, толщина – до 10 м в основании и до 5 наверху, периметр стен – 4,4 км. Территория крепости была совершенно ровной, в северо-западном углу возвышался древний холм, а южнее — огражденный двор и колодцы. Во время отсутствия непосредственной военной угрозы там мало кто жил, но при приближении русской армии там собралась половина всего оазиса (около 45 тысяч человек), и вся территория была заставлена юртами.

28 августа с 11 часов утра русские войска вели артобстрел, а в 17 часов начался штурм почти окруженной крепости. Главная атака была поведена на северо-западный угол. У атакующих не было ни штурмовых лестниц, ни фашин. Со стен крепости поражал колонны сильный огонь текинцев. Добежав до стен, солдаты из рва безуспешно попытались взобраться на стены. Вскоре осажденные текинцы бросились в контратаку на атакующих. Солдаты начали отходить, отстреливаясь и отбиваясь штыками и прикладами. Чтобы прикрыть отход, орудия ударили картечью, а пехотный батальон и полуэскадрон драгун были брошены в контратаку. Текинцы были не в силах выдержать артиллерийский огонь и отступили за стены. Потери русских составили 200 убитых и более 250 раненых. Одна часть отряда была отведена назад, другая же оставалась на восточной и южной стороне крепости.

Главной причиной неудачи русских войск стала неорганизованность всего наступления, полная неосведомленность о противнике и его укреплениях и мужество защитников Геок-Тепе. У отряда Ломакина не было достаточных запасов для проведения осады. 29 августа русские войска отступили и 13 сентября 1879 года вернулись в Терсакан. Это было одно из самых крупных поражений русских войск в Центральной Азии.

Взятие Геок-Тепе в 1880 году было поручено генералу Михаилу Скобелеву. Он решил действовать не с налета, а только по мере накопления 2 миллионов пудов запасов, строительства ветки железной дороги и концентрации сил вблизи крепости. Было приобретено 16 тысяч верблюдов для перевозки всего необходимого для 11 тысяч человек с 3 тысячами лошадей и 97 орудиями. 10 мая Скобелев на станции Бами устроил опорный пункт. В течение 5 месяцев туда было привезено 800 тысяч пудов разных запасов. В начале июля Скобелев небольшим отрядом в 600 человек с 10 орудиями проводил разведку и обстреливал крепость.

В укреплении Самурское в 12 верстах от Геок-Тепе сосредотачивается до 7100 человек с запасами. В цитадели Геок-Тепе было 45 тысяч человек, из них защитников 20-25 тысяч, но к них которые имелось лишь 5 тысяч ружей, много пистолетов и одно орудие. Текинцы проводили смелые вылазки, беспокоя русские войска преимущественно ночью. Им даже удалось захватить два новых орудия со снарядами, но использовать их не смогли – не нашлось специалистов. В декабре русские саперы начали вести минную галерею, которая должна была пройти к стенам под рвом. Скобелев не хотел вести лобовую атаку, но подготовил для пробивания бреши 12-пушечную батарею. 12 января 1881 года в 11:20 взорвали мину, восточная стена упала, открыв дорогу атакующей колонне полковника Алексея Куропаткина. Другому отряду удалось на этот раз прорваться через западную сторону. Часть осажденных погибла во время боя в крепости, многие отступили на север. По приказу Скобелева кавалерия их преследовала не менее 15 верст.

За все время осады потери русских составили до тысячи человек погибшими, из них около 400 были убиты при штурме. Потери отчаянно сопротивлявшихся текинцев были весьма велики, максимальная не подтвержденная оценка – до 15 тысяч погибших, включая находившихся в цитадели женщин и детей. Гражданского населения победители насчитали во взятой крепости около 5 тысяч человек.

Развивая успех, отряд Куропаткина 18 января занял Асхабад (Ашхабад). Другой отряд прошел до 100 верст, разоружая население в оазисах Туркмении. Из завоеванной территории было образована Закаспийская область империи. В 1884 году к России был присоединен город Мерв. Защищавший Мерв туркменский Каджар-хан был взят в плен и выслан в Калугу.

"Легкомысленная самоуверенность"

Русская экспансия в Центральной Азии выглядит достаточно типично для того времени. В гонку за колонии во второй половине XIX века включились все европейские страны и США, боровшиеся за рынки сбыта и полезные ресурсы. Россия не стала исключением. Генерал Михаил Грулев писал: "Целыми веками общество наше воспитывалось на идее о походе в Индию. Вместе с молоком матери мы всасывали взлелеянную мечту о распространении нашего оружия за Гиндукушский хребет, в самую колыбель человечества, в сказочную страну мировых сокровищ, чтобы попутно свести здесь все старые счеты с Англией. Трудно сказать, на чем базировалась такая легкомысленная самоуверенность, которая не желала считаться ни с какими условиями географическими, стратегическими и иными".

Поводом для активных и дорогостоящих военных действий империи был страх перед британской экспансией: якобы Британия может заполнить вакуум влияния великих держав в Центральной Азии севернее Афганистана и тем повредить России. Но точно так же и британские политики опасались продвижения России в Афганистан в направлении Индии. Русский генерал Аполлон Циммерман так формулировал в 1861 году идею экспансии в Азии: "Приобретая преобладающее влияние в Средней Азии, мы, тем самым, приближаемся к пределам английских владений в Индии и, в случае войны с Англией, сможем угрожать ей со стороны самой для нее чувствительной".

В случае войны с Англией мы сможем угрожать ей со стороны самой для нее чувствительной

Экспедиции в горные районы продолжались. Городок Кушка на одноименной реке, взятый в 1885 году после боя с афганским отрядом, стал самой удаленной южной точкой Российской империи.

В итоге переговоров дипломатов и встреч нескольких экспедиций сторон на Памире было достигнуто понимание в вопросе разделения сфер влияния России и Британии. 27 февраля (11 марта) 1895 года в Лондоне Российская и Британская империи подписали соглашение об установлении границ России в районе Памира.

По мнению генерала Грулева, "понадобилась тяжкая для России катастрофа на Дальнем Востоке, чтобы наше правительство отрезвилось в своих пустопорожних угрозах относительно Индии. Только в 1907 году … заключено было англо-русское соглашение, в котором Россия откровенно, и раз навсегда, отказалась от всяких агрессивных намерений по направлению к Индии".

Идея канцлера Александра Горчакова была сформулирована еще в 1861 году: цель "состоит не в том, чтобы расширить, вне всякой разумной меры, границы земель, подчиненных скипетру Императора, но утвердить в них свою власть на прочных основаниях, обеспечить их безопасность и развить в них общественное устройство, торговлю, благосостояние и цивилизацию". Что-то здесь России, как и другим колониальным империям, удалось, что-то нет.

В процессе экспансии и жестокого завоевания Центральной Азии военные и чиновники боролись за новые оклады и должности, награды и продвижение по службе и были заинтересованы в успешных колониальных походах. Отсюда и опережающие действия (вроде взятия Ташкента) генералов, делавших, как Михаил Черняев, карьеру. Но насаждение "достижений цивилизации" было не было вторичным делом для генералов типа фон Кауфмана. По ходу завоеваний он основал в Туркестане четыре гимназии, около шестидесяти школ, публичную библиотеку в Ташкенте. В этом же городе с 1890 по 1910 год количество медресе возросло с 11 до 22, в Фергане – со 120 до 204. Были созданы четыре области: Сырдарьинская в 1867 году, Ферганская в 1876, Закаспийская в 1881, Самаркандская в 1887 году. Бухара и Хива оставались протекторатами. Важным шагом стало введение выборности должностных лиц местного первичного самоуправления. Арендаторам земли в четырех областях, которые стали частью Российской империи, была передана в полное распоряжение вся обрабатывавшаяся ими земля. В 1887 году по всему Туркестану был введен единый государственный поземельный налог с сельских обществ в размере десятой части валового среднего дохода, снизивший налоговое бремя. Оправдывало ли это в глазах местного населения бремя чужеземного господства? Вряд ли.

Бизнес России открывал новые возможности для получения прибыли на ранее почти закрытых для него территориях, пытался развивать, например, интенсивное хлопководство и шелководство. Строились оросительные каналы, например, в Голодной степи канал Николая II длиной 90 километров уже в 1890 году орошал более 12 тысяч десятин земли. В Мургабе были построены три плотины и гидроэлектростанция. До половины всех орошаемых земель в Центральной Азии было отдано под хлопок. Производилось сырье для текстиля и хлопковое масло. Росла добыча угля и нефти. Прокладка железных дорог за счет казны из военных соображений от Красноводска до Самарканда, затем через Бухару и Ташкент к Оренбургу сделала многие доселе неприбыльные торговые операции доходными. Это был рынок сбыта русской мануфактуры и источник сырья для промышленности.

Очевидным плюсом являлась полная отмена на завоеванных землях рабства и работорговли. В Центральную Азию пошел поток переселенцев, к 1916 году население выросло вдвое. И тут уже были не только плюсы: русские колонисты и местные жители – узбеки, киргизы, таджики, представители других народов – не всегда уживались мирно, что вполне объяснимо, учитывая, что русские чувствовали себя господствующей, имперской нацией.

Центральная Азия за счет русской колонизации была принудительно включена в европейский мир, как это было и с азиатскими, африканскими, латиноамериканскими колониями западноевропейских держав. У всех этих схем подчинения и освоения отдаленных от метрополии земель были свои достоинства – и множество недостатков, а то и преступлений. Менялись технологии, строились школы, развивалась медицина, но многие не самые лучшие "устои" оставались в неизменности. Коррупция, как вспоминал генерал Михаил Грулев, в той же Бухаре помогала протекторату существовать, принципиально внутри себя ничего не меняя, с опорой на российские штыки: "Ведь все были подкуплены эмиром – до императорской фамилии включительно".

Неочевиден был и успех при замене авторитарного правления ханов и эмиров на колониальный режим генерал-губернаторского правления. Под ним оставалось традиционное общество, постепенно под вывеской самодержавной России научившееся сосуществовать с пришельцами с севера, которые принесли новые технологии, железные дороги и телеграф. В силу относительной отсталости центра Российской империи от западного мира колонизаторы не могли, да и не хотели дать Центральной Азии принципиально иную политическую систему, стимулирующую более стабильное развитие и успешный экономический рост за счет внутренних ресурсов. Затраченные в колониальных походах в Центральную Азии средства могли быть куда как более рационально потрачены на внутреннюю модернизацию России – не говоря уже о человеческих жертвах, понесенных в ходе имперской экспансии как теми, кто ее проводил, так и теми, кому не посчастливилось оказаться ее объектом.